散歩道で咲いていた桔梗の花。

昨日のプール遊びで恒例の全身日焼けでピリピリしてる~。

散歩道で咲いていた桔梗の花。

昨日のプール遊びで恒例の全身日焼けでピリピリしてる~。

職業柄か、半分趣味なのか人が扱う道具をつい観察してしまう。

道具を見れば、その職人の人と成りが分かる気がするからだ。

雑に扱っているのか丁寧に扱っているのか。対して使い込んでいないの素人かそれと使い込まれた職人の道具に錬成されているのか・・・。

俺の目の前にある道具は、明らかに異質だった。

使い込まれたフライパン。研がれ続けて数多の料理を刻んだ包丁。

厨房に整然と並べられた道具は54年の歴史を語っている。

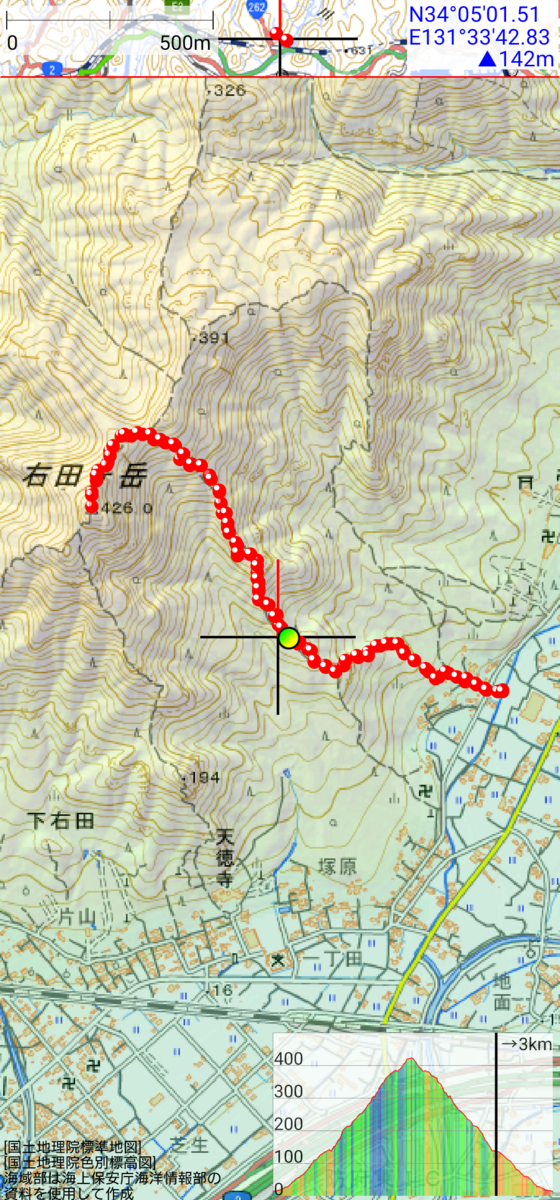

右田ヶ岳へ分け入る。

梅雨明けが発表されたと同時にフルパワーの夏がやってきた。

登山口の駐車場で車が示す外気温は30度。

8時を過ぎた時間だ。この時間帯でこの気温。

いやーこれはしんどいだろうなと覚悟を決めて登る。

日陰の多い樹林帯は日差しは無いもののむせ返るような湿度でげんなりした。

こんな日でも毎日登る常連のおじいさん達は暑い暑いと言いながらせっせと登って行っている。

いやはや負けてられませんな。

ここ最近は冷房の効いた場所にいたこともあってか、暑熱順応が崩壊しており、樹林帯を抜けてからは、止まって休憩している方が長かった気がする。

青い空が鮮やかな右田ヶ岳。さっぱり爽やかな雰囲気の写真だが、実際はうだるような暑さ。

岩場に来れば足を上げずに登るのは無理で嫌でも体を動かしてしまう。

暑さはさらに体を動かすことでより体が暑くなり、すぐにばててしまう。

元々から暑さに弱いこともあってか数十メートル歩けばすぐに息が上がって行動不能。

無理に身体を動かしてもしんどいばかりなのでゆっくりと山頂を目指す。

久し振りに山頂を遠く感じた。

ゆっくりゆっくり、休憩も大目に息を整えて。

ようやっと山頂へ到着。

しんどーい。

山頂は人が少なく、追い抜いた常連さんたちが集まるのはもう少し後だ。

真っ青な空。

Goproで夏の空を撮影すると色が鮮やかに表現される。

この濃い青が好みなのでGoproを持ち出すんだよなぁ。

下たる汗でカメラが汚れてダメになるのが嫌なのもあるんだけれど。

常連さんたちが山頂に到着するのを待たず、そそくさと退散。

帰路の写真は殆ど撮ってないや。

〇往路 塚原ルート

走行距離:2.21km

走行時間:1:04'23"

平均ペース:29'06"/km

消費カロリー:178kcal

平均心拍数: 146kcal

〇復路 塚原ルート

走行距離:2.23km

走行時間:48'13"

平均ペース:21'30"/km

消費カロリー:200kcal

平均心拍数:132bpm

あー、登りは途中で眩暈と頭痛がしたので熱中症だったな。

この時期に右田ヶ岳を登ると毎年の事なんだけれど、軽度熱中症くらいになって感覚的に限界をつかんでいるのと、水分補給と休憩で復帰を早く出来るかみたいなのを強制的にやって強引な暑熱順応をやってるんですな。

下りは何とも無く下山できたので、登りで体を動かすことでより一層体に負担が掛かってるんだろうなと想う。

しかし、毎日登っている人常連さんたちは70代の人が多い中で、きついきつい言いながら平気で登って来てしまうので頑丈な体してるな~と想う。あっぱれだ。

もし、毎日休みなら、俺は右田ヶ岳毎日登れるのかな~。

梅雨明けかな。

あっという間に気温は上がって、日陰でも30度を超えていた。

常連さんたちはいつものように登ってきてはいたけれど。

暑熱順応がうまい事言っていないこともあるが、もう少し早い時間に登らないとかなりしんどいな。

周南市内で遊んでいた頃によく面倒を見てくれていた兄貴分の人がご実家の暖簾を引き継いで、この度新たに2代目としてお店をオープンさせた。

本格オープンは今月の29日との事だったが、街のおまつりに合わせてプレオープンしているとの事で立ち寄ってみた。

先代の頃に何度かお店に立ち寄らせてもらっていて、小さな店舗ながら人が良く集まっていた。もちろん出てくる家庭的な料理も絶品。

それも2021年夏に大将が亡くなられたことで店を閉じてしまったのである。

そして紆余曲折3年目にして2代目としてオープン予定。

プレオープンこの日はカレーのみの販売で、最後の一杯を頂きました。

昔ながらのレストランで出てくるカレーの味。とても美味しかったです。

友人たちとDIYで立ち上げたお店。

何処かノスタルジックな雰囲気は本物の要素があちこちにあり、レトロっぽく作った雰囲気だけの物とは一線を画した店内でしたな。

街の路地裏、その一角に佇む小さなお店。

先代54年の歴史を引き継いだお店の幸多き事を願って・・・。

深夜食堂『東洋館』

営業18:00~深夜

農村地帯の用水路。